ルスタンさんがブティを始めたきっかけ、エピソードをお聞かせください

私のブティとの出会いはフランスでした。10年以上前になりますが、夫の家族の家がある南仏の小さな村に、当時日本で生まれたばかりの娘をつれて親子3人で移住しました。そこは周囲に葡萄畑が広がり、紺碧の海が見渡せる丘の上の小さな家で、自然豊かな広い庭があり、環境抜群の魅力的な土地でしたが、周囲に人影もなく、お店も公園もない静かなところで、家族以外と話す機会がほとんどない日々が続き、次第に孤独と閉塞感を覚えるようになりました。

そんなある日、村の観光案内所でもらったイベント情報の中に、偶然「ブティ」という聞き慣れない手芸のワークショップを見つけました。南仏の伝統手芸だということも知らず、ただ「手仕事で人と関われる場所がある」というだけで、小さい頃から手芸が好きだったこともあり、思い切って申し込みました。「家でできること、何か手に職になるかもしれない」という淡い期待もありました。

何がどうなるのかよくわからないまま、南仏のおばあちゃまたちに言われる通りに、針と糸を動かす新たな学びは、なんとも新鮮で夢中になりました。2ヶ月にわたる博物館でのワークショップは全2回で終わってしまいましたが、家ではなかなか作業が進まず、作品は未完成のまま。もっと学びたいという気持ちが自然と湧いてきました。

思い切って主催者に「この続きをどこで学べますか?」と尋ねたところ、村の文化アソシエーションの活動場所を紹介していただき、週に一度の定例のクラブに参加できることになりました。

初めての作品は小さな携帯電話ケース。不慣れながらも、ふっくらと仕上がり、里帰りの際に母に贈ったところ、今でも大切に使ってくれています。

週1回のクラブには、子どもを家族に預けたり、時には絵本やお菓子などをたくさん持って一緒に連れて行って、マダムたちにも遊んでもらったりしながら、毎週通い続けました。言葉もたどたどしい外国人の私を、娘と一緒に温かく迎えてくれ、村で初めての友人ができた、忘れられない出会いでした。

ブティとは?本場フランスで思うこと、感じること。 そしてルスタンさんの制作スタイルやこだわりはありますか?

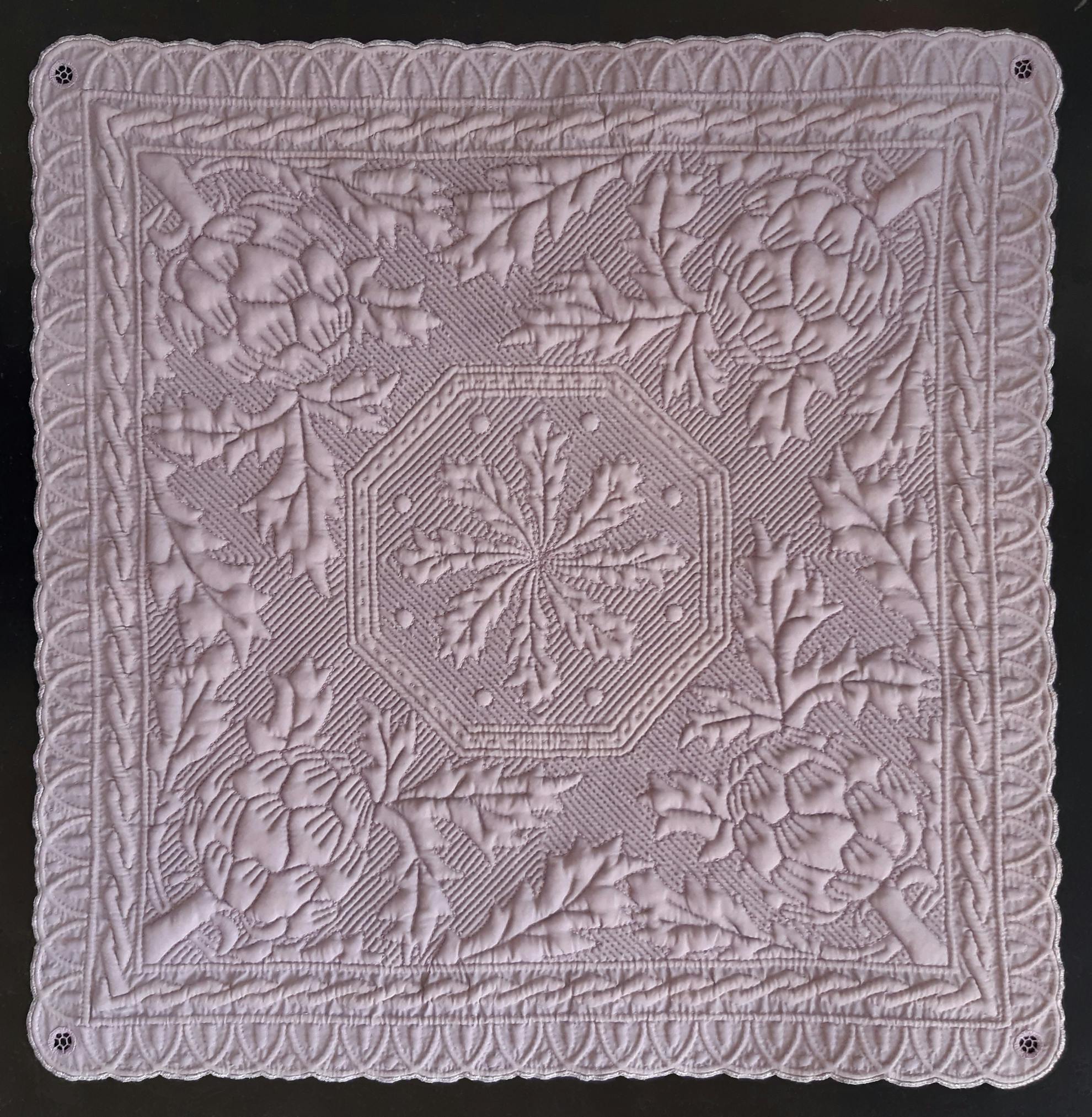

重ねた2枚の布に図柄をステッチし、その後に、2枚の布の間に裏からコットン糸を詰め入れ、布にふっくらと立体的な模様を浮かび上がらせるのが、ブティの技法です。南フランスに古くから伝わる伝統手芸で、近年ではフランスのユネスコ無形文化遺産にも登録されました。

日本では「優雅で高尚なフランスの芸術」として敷居が高く感じられることもあるブティですが、南仏では、暮らしに寄り添う気軽な手仕事として親しまれています。

地元クラブに所属して10年になりますが、クラブのマダムたちは、贈り物としてブティを作ることが多く、赤ちゃんの誕生にはスタイやベビーシューズ、結婚式にはリングピロー、洗礼式や誕生日の祝い、お世話になった方へのお礼の品、、、などなど、皆さんとても手際がよく、日常の中で自然に針を動かしています。

私のように、頭であれこれ考えて、時間をかけてゆっくり進めるタイプとは違って、「ブティマシーン?!」と呼ばれるほど、次々と作品を仕上げる達人もいて、いつも驚かされます。針目の細かさや完璧さよりも、手仕事の温かみや、気持ちが込められていることが大切、少し針目が曲がっていても、それが味になる

-そんな温かみも、ブティの魅力です。

週に一度のクラブの活動日には、村で起こった出来事を賑やかにおしゃべりしながら、チクチク作業。作り方や材料の情報交換、苦手な作業やわからない時は助け合い、出来上がったら皆で喜びを共有し、時には手作りケーキでティータイムも。そんな楽しい時間が、皆にとって生きがいになっているように感じます。

もちろん、本場だけあって、南仏にはブティに特化した大きな展示会もあり、偉大な作家さんの圧倒的な芸術作品に触れる機会も多くあり、それは本当に感動し、尊敬するのですが、私自身は、日々の暮らしの中で、心を込めて作り、大切な人に喜んでもらえる作品づくりにこそ、ブティの魅力を感じています。

最近では、フランス在留邦人の方々にもブティに興味をもっていただき、手芸好きのママ友や友人の駐在マダムなど、私の身近なところで活動の輪が広がりつつあります。

自身の経験からも身に染みて感じることですが、海外の田舎では孤立した環境になりがちだったり、言葉の問題、現役の子育て世代は特に自由な時間が少なかったり、また年齢を重ねると目や体に不調が出てくることもあるので、無理なく楽しめるよう、自宅での体験会や、すぐ始められる材料キットの準備など、続けやすい環境づくりにも力を入れています。

ブティ以外にも楽しんでいる手仕事や趣味はありますか?

ソーイングや編み物など、手を動かすこと全般が好きです。私の家の近所には、気の利いたお店がなく、物の種類も限られていて、市販品の品質も日本ほど高くありません。そんな制約のある環境だからこそ、必要なものを自分で作る、という発想が自然と身につきました。

市販品に満足できず、子どもが小さい頃は、好みの毛糸でセーターを編んだり、ミシンをカタカタと、布雑貨を作ったり、服をリメイクしたり。子供のリクエストで人形の服や、あみぐるみなども、よく作りました。

かつて修道女だった家族がいて、その昔、フランスの上質な布織物を使って洋服を仕立てていたそうです。倉庫に眠っていたその布たちに新たな命を吹き込むように、服や雑貨へと仕立て直すのも、私の楽しみのひとつです。

また、義理の曽祖母は白糸刺しゅうを愛した手芸女子で、実家の物置からは100年以上前の刺繍作品やリネン、コットンの下着類、大量のアンティークのレースなどが次々と出てきて、現役でまだ活躍しているクロスなどもありますが、大抵、布製品のお宝が大好きな私に流れてきます。

それらを眺めているだけでも幸せですが、時にはブティ作品のアクセントにしたり、現代の暮らしに合う形で再構成して大切に使うこともあります。古いものに触れながら新しい作品を生み出す時間は、手芸を愛した祖先と心がつながるような、私にとって、かけがえのない癒しのひとときです。

暮らしの中で、刺繍、ブティ、手仕事があることで変わったことはありますか?

伝統刺繍・ブティに出会ったことは、私の暮らしの中で大きな転機でした。

南仏の田舎生活は、自然に囲まれて美しい反面、社会とのつながりが極端に少なく、移住当初は孤独を感じることも多くありました。そんな中で、ブティを通じて人と出会い、手を動かす時間が心の支えとなり、引きこもりや気分の落ち込みを防いでくれたのは、この穏やかな手仕事のおかげだと感じています。

どんな時間に制作をされていますか?ルスタンさんの時間の過ごし方や工夫などがありましたら教えてください。

針を動かす時間は、心と体を整える私の大切なひとときです。移住したばかりの頃は、子育てに追われる毎日でしたが、夜、家族が寝静まった後にひとりで針を持つ時間が、唯一のリラックスタイムでした。無心で針を動かすと、頭がすっと軽くなり、心が落ち着くのを感じました。

ブティの道具は小さくて持ち運びができるので、外出時には必ずカバンに忍ばせています。子どものお迎えで待つ車の中や病院の待合室など、待ち時間を見つけては針を進めています。まとまった時間はなかなか取れませんが、少しずつでも針を進めることで、作品が完成に近づいていく喜びがあります。

待ち時間がイライラではなく、癒しの時間に変わるのが何より嬉しいです。暮らしの中のブティは、日常の中に小さな楽しみと達成感をもたらしてくれる、大切な存在です。

また、フランスでは長期のヴァカンス旅行が一般的で、夏には1〜2ヶ月の旅に出ることもあります。そんな時は、家事から解放される分、制作が一番はかどる時期。家族が海や森で遊んでいる間、私は自然の中でゆったりと針を進める

-そんな贅沢な時間が、旅の楽しみでもあります。

刺しゅうフェスに出展しようと思ったきっかけ、家族や周りの反応はありましたか?

今回の刺しゅうフェスは、熱意ある若き刺繍家のお二人が企画された初めてのイベント。堅苦しさがなく、直感で「面白そう!!!」と感じました。初めての挑戦として、少し大きめの壁掛けサイズの作品で参加したいという強い思いが湧き上がりました。

ちょうど募集が始まった頃、家族の仕事の都合で次の夏には長めに東京滞在することがほぼ決まっていたので、現地でフェスを満喫できるという期待も膨らみ、迷うことなく応募を決めました。

家族も快く応援してくれて、イベント期間中は心置きなくフェスに集中でき、作品づくりから当日の展示まで、すべてが新鮮で、たくさんの刺繍を愛する皆さんとの出会いもあり、忘れられない刺激的な体験となり、参加できたことに心から感謝しています。

私が思うブティは花などの柔らかく丸みを帯びたデザインが多いのです。そんな中、尖った葉が特徴的な「アーティチョーク」を題材にしたデザインのきっかけを教えてください。

そして作品の「ここをみて!」というこだわりポイントを教えてください。

南仏の自宅の庭で初めて目にしたアーティチョークの姿は、私にとって衝撃でした。畑の中で堂々と葉を広げる姿と、中央に現れる蕾の気高さは、まるで春の女王のよう。その造形美に心を奪われ、スケッチを重ねながら、自然の力強さと繊細さを図案に落とし込んでいきました。

実はこのモチーフは、2021年にショルダーバッグ用に描いた図案が原点です。当時コロナで村のブティクラブの活動が休止となり、自宅で一人黙々と制作する日々でした。そんな中、インスタグラムで制作過程を発信するようになり、多くの方々の温かい反応が、大きな励みになりました。

当時の投稿を振り返ると、今回のフェスにはその頃から応援してくださっていた方々も多く参加されていて、ご本人に会場で直接お会いできたことは、私にとって感慨深い出来事でした。

伝統的なブティは、確かに丸みのある優しいラインが縫いやすく、好まれる傾向がありますが、私はアーティチョークの持つ力強さや神秘性をそのまま伝えたくて、あえて写実的なラインを残しました。尖った葉やロゼッタ状に広がる構造を通して、自然の造形美を感じていただけたら嬉しいです。

他にこだわった隠れポイントは、周囲四辺の合計約2メートルに施したラメ糸でのブランケットステッチ。自己過去最長の挑戦で、まるでマラソンのような気分でした(笑)。

もう一つの挑戦は、四つの角に施した、小さな丸い窓、カマルグ刺繍。以前から憧れていたものの、刺すのは初めてだったので、専門家の友人にアドバイスをいただき、1週間の特訓で、なんとか習得しました。

また、今回の作品では、見えない部分や裏面にもこだわりがあります。裏地には白い布を使い、そこに淡い紫のステッチが浮かび上がることで、モチーフの輪郭が際立ち、繊細な陰影と立体感が生まれました。また、詰め糸の硬さや色の微妙な違いを使い分けることで、図案に奥行きを持たせました。

フェスの展示では淡紫の面を表としましたが、裏面の白地の方が華やかで好き!とおっしゃってくださる方も実は多くて迷いました。なので、来年参加するフランスでのサロンでは、日替わりで表裏を変えて展示しようかな…なんて、密かに企んでいます。ブティは裏も美しく仕上げるリバーシブル仕様が基本なので、一枚で二度楽しめる

-それも、ブティの魅力の一つです。

申し込みから当日までどのようなスケジュール、どのようなお気持ちで過ごされましたか?

今回の作品のメインモチーフであるアーティチョークの蕾の部分は、2021年に完成していましたが、それをフェス用にタペストリーとして新たに発展させようと決めたのは、昨年の11月頃です。手描きの温かみを活かしつつ、背景や装飾のボーダーを加えて構図を練り直し、全体のバランスを整えていきました。

ステッチの幅や詰め糸との相性を試しながら、イメージを少しずつ形にし、12月初めに最終図案が完成しました。そこからようやくステッチの準備に入り、寒さが増す中、年末は暖炉の前で静かに針を進め、ステッチに集中して過ごしました。

年が明けると、毎年3月恒例の南仏ブティの祭典の準備に追われ、制作が進まず、4月には焦りを感じていました。それでも5月に入ってようやくステッチが終わり、折り返し地点に到達。そこからは、コーディング、糸詰めの作業に入り、毎日仕事部屋にこもってラストスパート。

写真審査の締め切りが迫る中、祈るような気持ちで無心に針を動かし続けました。振り返れば、時間に追われながらも作品と向き合った日々は、何ものにも代えがたい充実した時間でした。

作品が完成した時、会場で見た時、そして今。感情の変化がありますか?

締め切りが目前に迫る中、連日深夜まで針を進め、ようやく完成した瞬間は、力を使い果たしたようで、ただただ胸をなでおろしました。

そして、ドキドキしながら迎えた会場での設営当日。白い壁が、次々に作品で彩られる中、自分の作品もライトに照らされてふわりと浮かび上がった瞬間、胸がいっぱいになりました。「ここまで長い道のりだったな…」と、これまでの時間が一気に思い出され、胸が熱くなりました。

会期中は多くの方に作品を見ていただき、温かい言葉をかけていただけたことが本当に嬉しく、心から満足感を味わいました。イベントが終わり、落ち着いた今は冷静に振り返ることができ、「もっとこうすればよかった」と思う点や、展示の改善点も見えてきました。

今回の作品「アーティチョーク」は、来年春にフランスで開催される2ヶ所のブティサロンにも出展する予定ですが、より納得のいく形で作品を観ていただけように、今できることを積み重ねて、次の展示に備えたいと思います。作品の完成はゴールではなく、新たなスタート。そう実感しています。

南仏では、地域のアソシエーションの高齢化が進む中で、今後の継続が心配されている現状がありますが、ブティの未来を支える一助になれたら

-そんな思いで、日々小さな活動を続けています。

持続可能な文化のために、伝統を守るだけでなく、新しい風を取り入れていくことも大切だと感じていて、私自身も、伝統にとらわれすぎず、布や糸の色彩の変化、素材の選び方、抽象的あるいは写実的なモチーフなど、自由な発想で制作を続け、南仏の文化と日本の和のテイストを融合させた図案も、現地の会報誌やサロンで提案しています。

そうした試みが、新鮮に映ったようで、若輩の外国人である私が、海外の展示会で現地の方々に受け入れられたことは、本当にありがたく、大きな励みになっています。

また、今回のフェスで、たくさんの日本の方と直接お話しする機会があり、その中で改めて感じたのは、まだまだ「ブティ」という技法をご存知ない方が多いということです。

最近では、南仏に住む日本人の方々の間でもブティへの関心が高まり、現地で体験会を開く機会も増えてきて、これからも、草の根の活動で、ブティの魅力を伝えていけたらと思います。

これまで主に南仏で身近な方々の「はじめの一歩」を応援してきましたが、もっと気軽に、場所や時間を問わずにアクセスできる環境を整えたいという想いから、現在、初心者向けのオンライン動画講座を準備中です。また続報はインスタグラム等でお伝えしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。

さらに今後の野望として、将来的には、ブティ好きが集まるオンラインのコミュニティや情報交換の場も作りたいと計画を温めています。独学で頑張っている方、仲間が欲しい方、材料や道具の話で盛り上がりたい方、気軽に作品を見せ合える、そんな場所を目指しています。

こうした小さな取り組みが、国や世代を超えて、ブティの魅力を届けるきっかけになれば嬉しいです。

私自身が生活の中で心の潤いとして楽しんできたブティの魅力を、さらに多くの方と分かち合えるように、これからも活動を続けてまいります。